Historischer Hintergrund

Die Geschichte der Klöppelspitze in Österreich muss man vor dem Hintergrund der Monarchie betrachten, da die meisten Klöppelzentren in den ehemaligen Kronländern lagen. Im Kernland Österreich, dem heutigen Staatsgebiet, wurde mit wenigen Ausnahmen nicht viel geklöppelt – es gab auch kaum größere Zentren oder Klöppelschulen. Man nimmt an, dass die Klöppelei vom sächsischen Erzgebirge auf Böhmen überging. Von dort wurde sie mit dem Bergbau und den damit in Verbindung stehenden Personen auch in andere Teile der österreichischen Monarchie gebracht.

Spitzenproduktion und Entwicklung

Urkundliche Erwähnungen über Spitzenhändler und Tauschgeschäfte (Spitze gegen Waren des täglichen Gebrauchs) lassen den Schluss zu, dass in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bereits viele Spitzenmacherinnen am Werk waren. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden in Böhmen größere Unternehmen, die sich ausschließlich dem Handel mit Spitzen widmeten. 1766 wollten die Spitzenhändler eine zunftmäßige Organisation gründen, diese wurde jedoch per Hofdekret untersagt.

Während der Regierungszeit von Kaiserin Maria Theresia wurde das Klöppeln gefördert. Sie wollte die feinen belgischen und niederländischen Spitzen in Österreich fertigen lassen und brachte dafür Lehrerinnen ins Land. Diese Spitzen konnten jedoch nie mit den Originalen konkurrieren, sodass man sich wieder auf die heimische Spitze konzentrierte. Im Jahr 1786 sollen in Böhmen fast 14.000 Personen mit der Erzeugung von Spitzen beschäftigt gewesen sein. Die Produktion erfolgte als Hausindustrie, die Vermarktung übernahmen Fabrikanten.

Regionale Besonderheiten

Im Salzburger Flachgau, insbesondere in St. Gilgen, wurde intensiv geklöppelt. Hier entstanden grobe Spitzen aus inländischem Flachs, die vor allem das Bürgertum nutzte. Mit der Zeit entwickelte sich eine eigenständige Spitze mit flandrischen Elementen. Im 19. Jahrhundert kamen die Torchonspitzen mit dem typischen „Salzburger Nahtl“ hinzu.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in der gesamten Monarchie zahlreiche Spitzenschulen gegründet, darunter in Luserna, Idrija, Drosau, Görz und Wamberg.

Institutionalisierung und Reformen

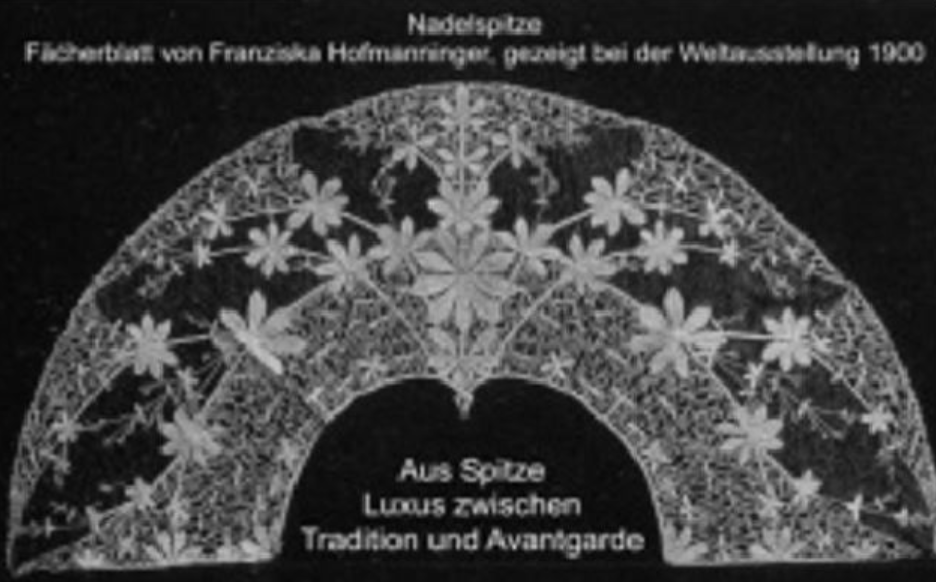

Bei der Weltausstellung 1873 in Wien wurde deutlich, dass Österreich international nicht mithalten konnte. 1874 wurde daher eine Kunststickereischule in Wien gegründet, der eine Zentrallehranstalt für Spitzenzeichnen angegliedert wurde.

1879 folgte die Gründung des K.K. Wiener Zentralspitzenkurses mit folgenden Zielen:

• Verbesserung der Spitzenproduktion

• Ausbildung von Fachlehrerinnen

• Entwicklung neuer Muster und Techniken

• Sicherung besserer Arbeitsmöglichkeiten für Spitzenarbeiterinnen

• Optimierung der Vermarktung

Josef Ritter von Storck übernahm die Leitung und legte Wert auf Design. Johann Hrdlicka leitete den Zeichenkurs, während Adelheid Richter den praktischen Teil des Klöppelns betreute. Neue Musterbücher entstanden und wurden in Druck gegeben. Lehrerinnen, die in sechsmonatigen Kursen ausgebildet wurden, verbreiteten die neuen Unterlagen in der gesamten Monarchie.

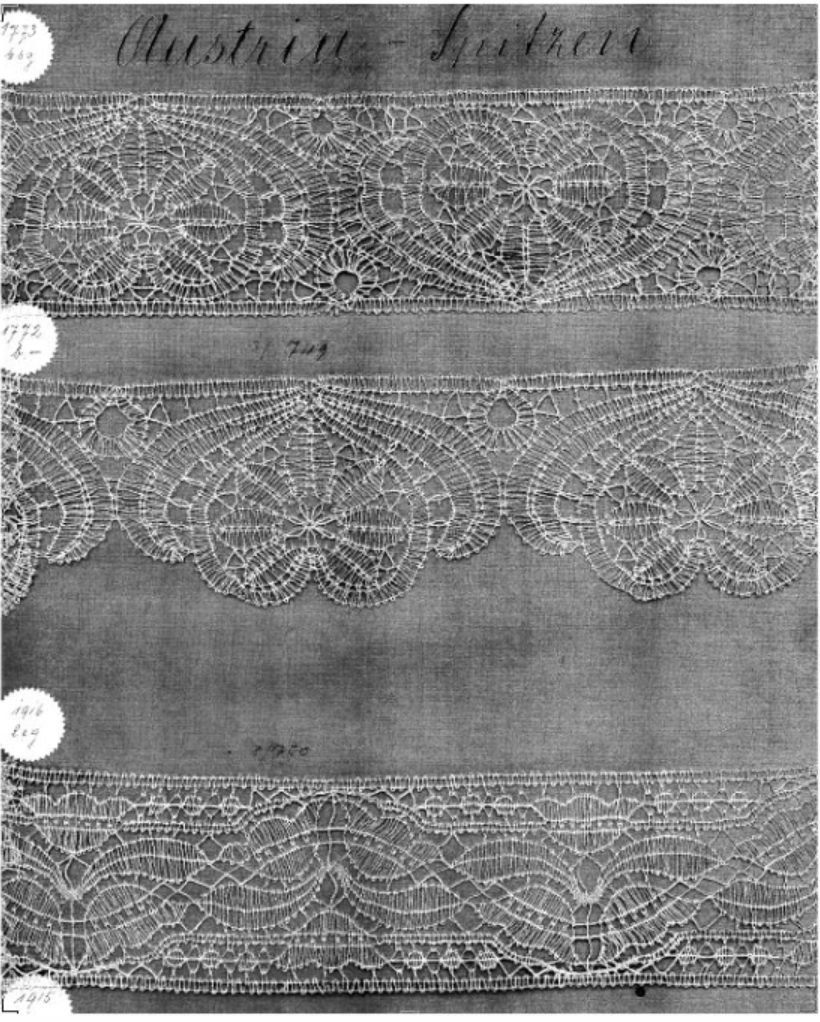

Die Austria-Spitze

In dieser Zeit entstand auch die Austria-Spitze: eine zarte Spitze, die mit wenigen Paaren gearbeitet wird und ein stark gedrehtes Laufpaar hat. Bereits 1910 kam ein großer Teil der Mustersammlung des K.K. Zentralspitzenkurses in die K.K. Kunststickereischule, der Vorläuferin der heutigen HBLA Herbststraße in Wien. Durch diesen Fundus war es möglich, die Austria-Spitze zu rekonstruieren und wiederzubeleben.

Autoren: Roswitha Lerchbaumer, Leopoldine Winkler

Quellen:

– Cronbach, Else: „Die österreichische Spitzenindustrie“, Wiener Staatswissenschaftliche Bücherei, Wien 1907

– Dreger, Moritz: „Entwicklungsgeschichte der Spitze“, O.V., Wien 1910

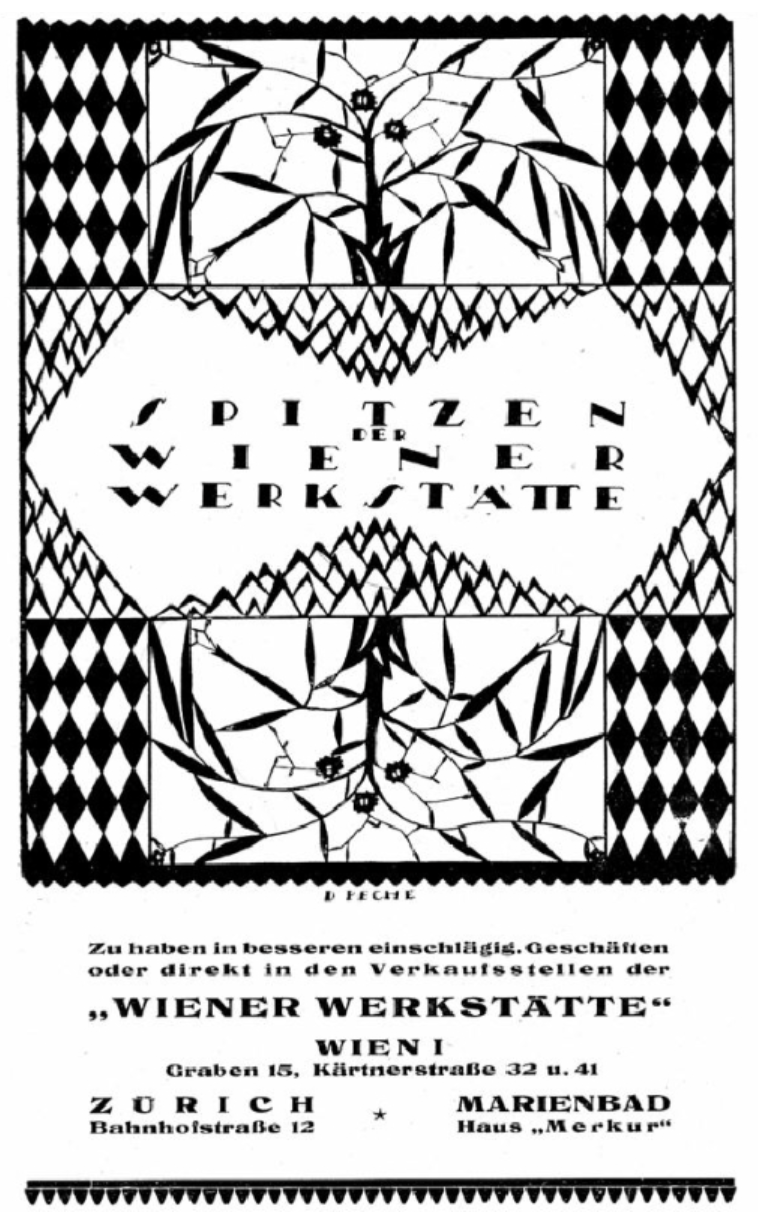

Die „Wiener Werkstätte“ und ihre Spitzen

Die Wiener Werkstätte war ein kommerzieller Versuch einer Produktionsgenossenschaft von Kunsthandwerkern, beeinflusst durch die „Guild of Handicraft“ von Charles R. Ashbee in London. Künstlerisch geprägt wurde sie von der Wiener Sezession mit Präsident Gustav Klimt und dem Jugendstil. Handwerklich hatte sie ihre Wurzeln in der 1868 gegründeten Kunstgewerbeschule.

Gründung und Entwicklung

Die Wiener Werkstätte wurde 1903 von Josef Hoffmann und Koloman Moser gegründet, finanziert von Fritz Waerndorfer. Die erste Produktionsstätte befand sich im 4. Wiener Gemeindebezirk. Später wurden weitere Werkstätten wie eine Tischlerei, eine Lackiererei und eine Buchbinderei eröffnet. Ihr Ziel war die Schaffung eines „Gesamtkunstwerkes“. Die Wiener Werkstätte wandte sich im Laufe der Jahre der Mode zu und eröffnete 1910 eine eigene Modeabteilung unter Eduard Josef Wimmer-Wisgrill. Im Textilbereich hatten Spitzen zwar eine eigene Abteilung, spielten jedoch eine untergeordnete Rolle.

Der herausragendste Spitzenentwerfer war Dagobert Peche (1887-1923). Er leitete ab 1919 die Werkstätten und prägte deren Stil entscheidend.

Produktion und wirtschaftliche Schwierigkeiten

Die Spitzenproduktion erfolgte in Heimarbeit, unter anderem in Wien und Böhmen. Ein bedeutender Produzent war die Firma Gustav Flor aus Neudeck. Das wirtschaftliche Schicksal der Wiener Werkstätte war wechselhaft. Nach mehreren finanziellen Schwierigkeiten und Eigentümerwechseln wurde die Werkstätte 1930 aufgelöst. In der Sonderausstellung im Wappensaal des Schlosses Porcia werden diese einzigartigen Spitzen anhand von Originalen und Rekonstruktionen präsentiert. Leider haben die Spitzen der Wiener Werkstätte nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhalten.